1 【千種聾学校小学部の授業づくりについて】

私たちは「聴覚障害教育と令和の日本型学校教育のベストミックス」をテーマに、子どもたちの主体的・対話的で深い学びを実践するため授業改善を進めています。聴覚に障害のある子どもならではの課題や傾向を把握・意識し、必要な配慮や支援とは何か、どのように工夫したらよいかを検討しています。

聴覚に障害のある子どもたちもまた、予測不可能な将来をたくましく生き抜いていかなければなりません。そのため、これまで培ってきた聴覚障害児教育の専門性を大切にしつつ、従来の指導者主導・一斉型授業の見直しを行っています。

聾学校だからできる一人一人の子どもを主語にした教育活動を推進し、子どもたちが自ら学び、考え、行動できる一人一人の社会人としてのびのびと羽ばたくことを願い、実践と研修を繰り返しています。

2 【外部専門家と連携した取組】

本校小学部は文部科学省初等中等教育局視学委員でもあられる中京大学の泰山裕教授と連携し、「探究的な学び」について研修を進めています。今年度は7月1日に「児童の主体的な学びを目指した探究的な学習」と題して、①いま、求められている学び②個別最適な学びがなぜ必要か③思考スキルの活用④情報活用能力⑤学習者主体の学びを引き出す学習の手引き等について教えていただきました。10月28日には授業を参観していただき、各教科・領域における探究的な学習を実践するためのポイントや改善点等についてご助言をいただきました。

3【校内での取組】

本校小学部では3年前から令和の日本型学校教育の実践に向けて研修・研究を続けています。今回は「教科教育における探究的な学習の進め方」と題して校内研修を実施しました。この研修のポイントは以下の4点です。

| 【Unlearnによる新しい授業】 | 一斉指導ではなく、一人一人の学び方を支える授業(複数動線型授業)への転換 |

| 【見方、考え方の指導】 | 教員主導の授業(構造的な学び)から児童主体の授業(探究的な学び)への転換 |

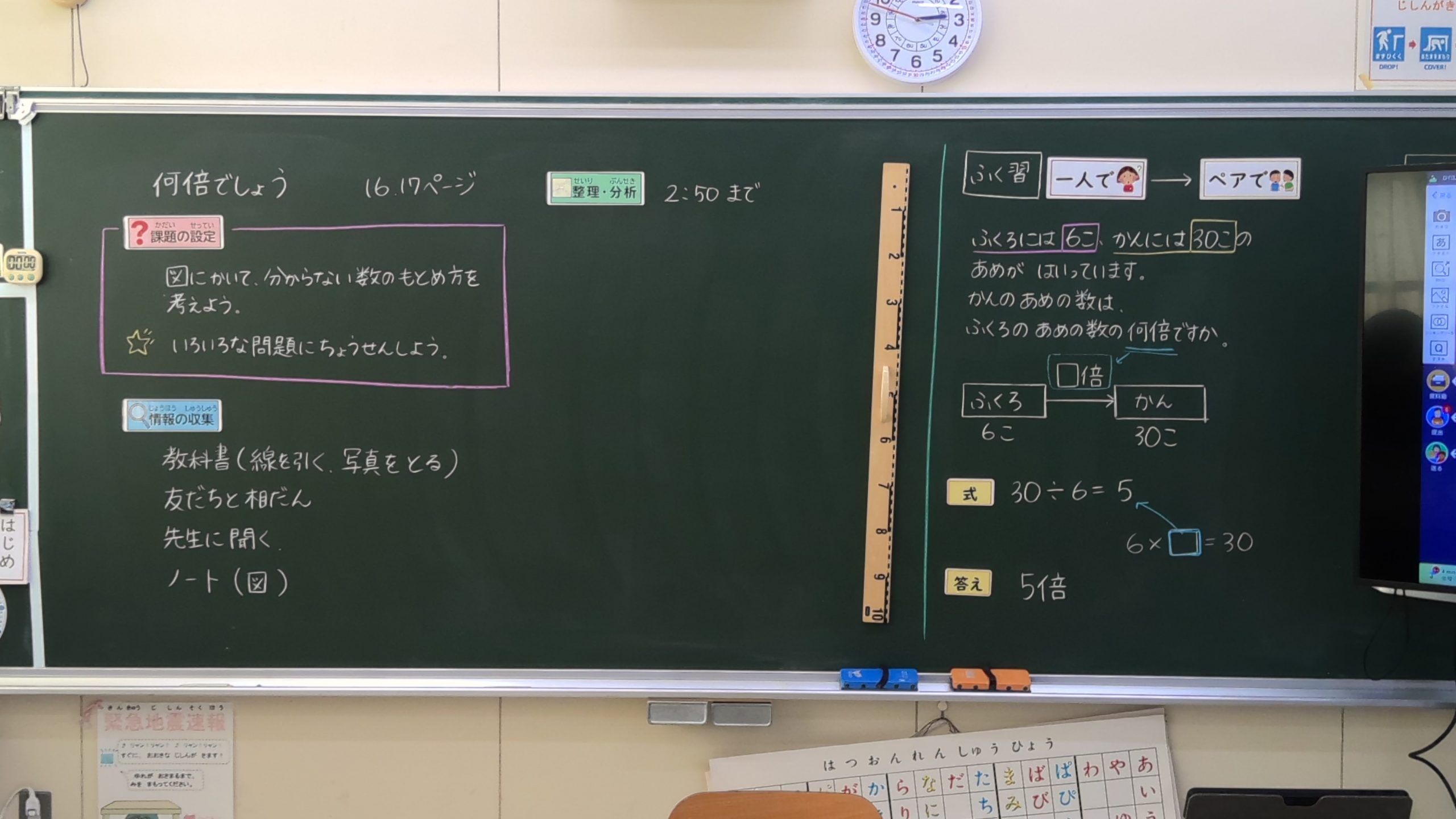

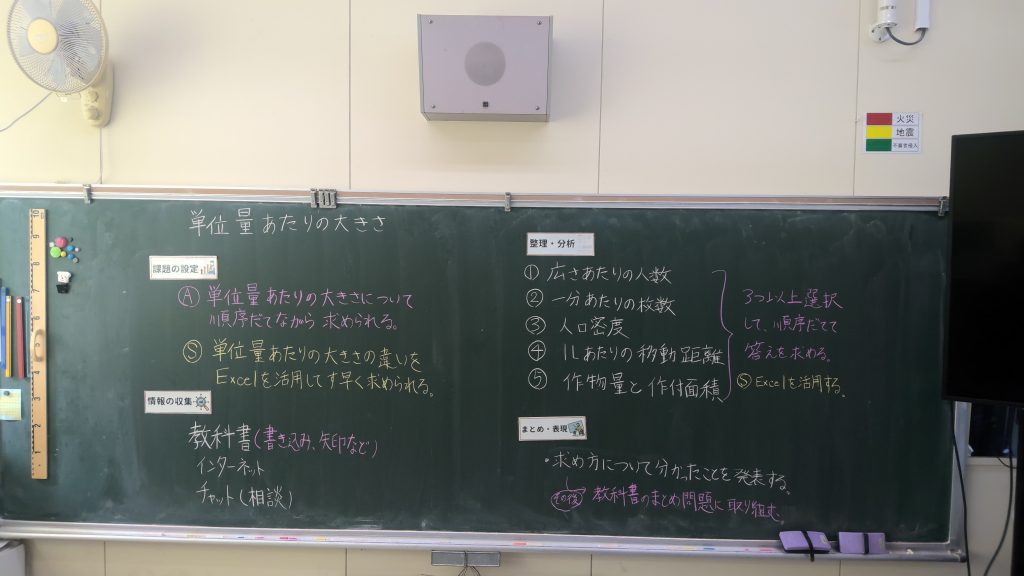

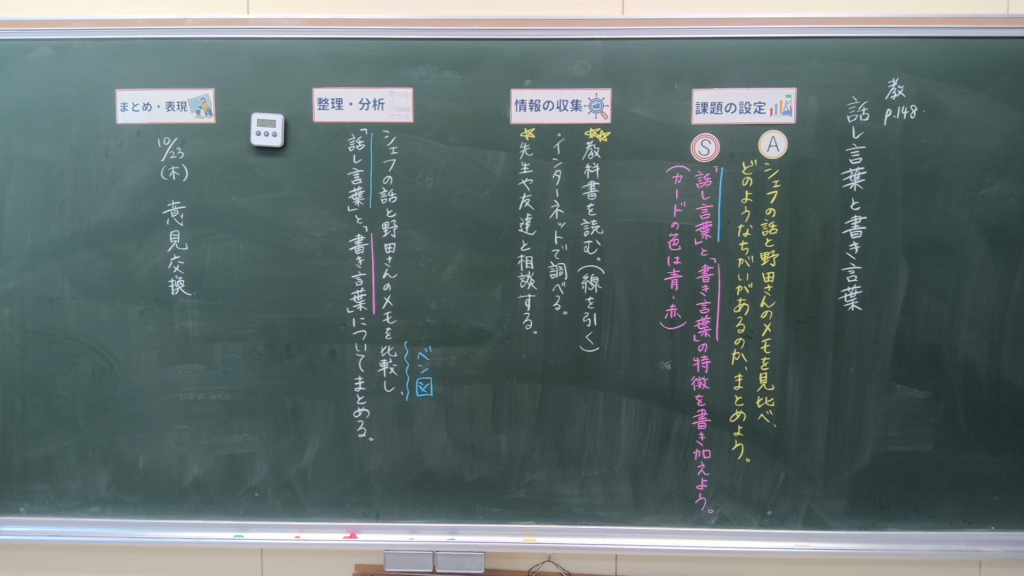

| 【学習の手引きとなる板書】 | 何を学んだかが分かる板書(学びの記録)から学びの進め方が分かる板書(学びの地図)への転換 |

| 【情報活用能力】 | 思考スキルの獲得を目指した思考ツールの活用(課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を活用した授業の進め方) |

4【実際の授業について】

探究型の授業では、思考スキルを習得するために児童が思考ツール(シンキングツール)を活用しながら情報を整理して課題解決に向かいます。授業で児童が作成した思考ツールの例を紹介します。

【分類する・・・Y、Xチャート(4年生 国語「クラスみんなで決めるには」)】

【多面的に見る・・・バタフライチャート(5年生 国語「よりよい学校生活のために」)】

【関係づける、関連付ける・・・コンセプトマップ(5年生 社会「私たちの生活と工業生産」)】

【順序だてる・・・ステップチャート(5年生 算数「面積」)】

【変化をとらえる・・・プロットダイヤグラム(6年生 国語「やまなし」)】

②板書の様子【学びの地図としての板書】

学びの記録(学んだ内容)としての構造的な板書ではなく、学びの地図(学びの進め方)としての学習の手引きとなる板書を目指しています。

(参考資料:中京大学教授 泰山裕先生 思考スキルと思考ツールの対応表)